时间:2025-10-24 15:20:36 来源: 浏览|:1218次

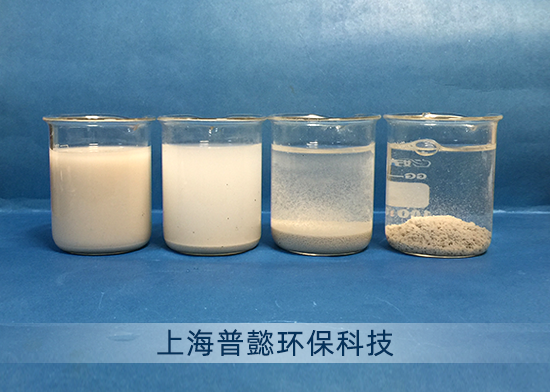

聚丙烯酰胺(PAM)作为一种高分子聚合物,广泛应用于水处理、石油开采、造纸等领域,其常态多为白色颗粒或粉末状。若储存或使用过程中出现果冻状,本质是聚合物分子链发生过度溶胀、交联或吸潮团聚,需结合成因针对性处理,同时规避错误操作导致的药剂失效。

一、先明确果冻状成因,避免盲目处理

聚丙烯酰胺形成果冻状的核心原因是 “水分与分子链的异常作用”,不同场景下成因差异直接影响处理方式,需先排查根源:

储存环境受潮:PAM 颗粒 / 粉末吸湿性强,若包装破损、储存空间湿度>60%,颗粒会吸收空气中的水分,先发生局部溶胀,随后颗粒间相互黏连,逐渐形成块状果冻体,此情况多发生在未开封或开封后长期闲置的药剂中。

溶解操作不当:溶解时若未控制好 “浓度、搅拌、投加方式”,易引发异常溶胀:

浓度过高:水分子无法充分渗透至聚合物内部,外层先溶解形成黏稠膜,包裹内层未溶解颗粒,逐渐聚合成果冻状;

搅拌不充分:投加时颗粒未及时分散,堆积在水中形成 “鱼眼”,后续即使加强搅拌,内部也难以溶解,终团聚成果冻;

投加速度过快:大量颗粒瞬间投入水中,相互挤压阻碍水分渗透,直接黏连形成块状果冻。

长期静置或低温环境:已溶解的 PAM 溶液(尤其是阴离子型)若长期静置(超过 72 小时),分子链会缓慢聚集;若环境温度低于 5℃,溶液黏度骤升,分子运动减缓,易形成半凝固的果冻状胶体。

二、分场景处理:可挽救情况与直接废弃情况

并非所有果冻状 PAM 都能处理,需根据 “果冻状态、成因” 判断是否具备挽救价值,避免浪费人力或影响后续使用效果。

(一)可尝试挽救的情况:轻度受潮或轻微溶胀

若果冻体为 “松散块状”,用手揉搓可分散成小颗粒,无明显硬芯,多为轻度受潮或低浓度溶解时的轻微团聚,可按以下步骤处理:

分散预处理:将果冻状 PAM 放入干燥的塑料盆中,用干净的玻璃棒或塑料勺将块状物碾碎,尽可能分散成直径<5mm 的小颗粒,避免颗粒间残留黏连层;若环境干燥,可将分散后的颗粒平铺在干净托盘上,置于通风阴凉处(温度 20-30℃,湿度<50%)晾晒 2-4 小时,去除表面多余水分。

低浓度重新溶解:按 “0.1%-0.3% 的浓度”(即 1000ml 水加 1-3g 处理后的 PAM)配制溶液,选择干净的自来水(避免用含杂质或高硬度的水),先在水中开启搅拌器(转速 150-200r/min),形成漩涡后,将分散后的 PAM 缓慢、均匀地撒入漩涡边缘,确保颗粒瞬间被水流带走,不堆积在水面。

静置观察与过滤:溶解后静置 30-60 分钟,若溶液呈均匀透明状,无明显块状物,可直接使用;若仍有少量细小果冻颗粒,用 80-100 目尼龙滤网过滤,去除杂质后再投入使用,避免堵塞设备管道。

(二)直接废弃的情况:严重交联或变质

若果冻体呈现 “坚硬、弹性大” 的状态,揉搓后无法分散,或伴随异味、颜色发黄,说明 PAM 分子链已发生严重交联(如长期接触高温、强光,或与其他化学药剂混合),或已发生变质,此时药剂的絮凝、增稠等核心性能已完全丧失,强行处理不仅无法恢复效果,还可能导致后续工艺故障,需直接按照 “固体废弃物” 规范处理。

三、关键预防措施:避免再次形成果冻状

相比处理,提前预防更能降低成本、保障效果,需从储存、溶解、使用三个环节严格把控:

储存:防潮、密封、常温

未开封的 PAM 需存放在干燥、通风的仓库,地面垫高 30cm 以上,避免接触地面潮气;

开封后的 PAM 需立即用密封袋封口,每次取用后及时扎紧袋口,可在袋内放置干燥剂(如硅胶干燥剂),吸收残留水分;

严禁与水、酸、碱等腐蚀性物质混放,避免分子链提前发生交联反应。

溶解:控浓度、慢投加、足搅拌

投加方式:必须 “先加水、后加药”,且药剂需缓慢撒入搅拌的水中,严禁将水直接倒入药剂中;

搅拌要求:溶解时搅拌时间控制在 30-60 分钟,搅拌器叶片需完全浸没在水中,避免高速搅拌(转速不超过 300r/min)导致分子链断裂,也需避免搅拌不足导致团聚。

使用:现配现用、避免静置